〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42

埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分

営業時間:9:00~17:00

定休日:土日祝祭日

■ パートさんの社会保険と労働時間

最近風当たりの強いパート労働者の社会保険加入問題、

事業主にとっては痛い出費であると同時に、

社会保険加入を希望しないパート労働者も多いのが実情です。

社会保険への加入を希望を希望しないパート労働者と、

社会保険への加入を希望するパート労働者。

双方の希望を叶えるためには、どのように施策すればよいのか、

事業主の悩みは尽きません。

悩み多き事業主の一助にでもなればと、参考までにこのページを企画してみました。

主要な記述内容は以下のとおりです。

Ⅰ パート労働者の社会保険未加入のリスク

最近、国政の場でも“社会保障のための消費税増税”などと社会保険の問題が大きく取り扱われております。

言うまでもなく、わが国の高齢社会への突入と経済の低成長が原因となって、社会保険制度の維持が困難になってきたことがその背景にあります。

これを受けて、社会保険料の徴収を強化すべく、日本年金機構による社会保険総合調査が、大々的かつ計画的に行われています。

聞くところによると、加入義務があるのに加入していない場合、2年前に遡って保険料を遡及徴収するなど、厳しい対応がとられているようです。

過去2年間の社会保険料は、未加入を指摘された労働者の過去2年分の賃金額の約27%程度(原則的には、半分は労働者負担)です。

例えば、月収10万円のパート労働者10名の過去2年分の保険料は、約672万円(10万円×12ヶ月×2年×28%×10名)です。

半分は従業員負担といいながら、従業員から徴収できなければどうしますか。

ざっくり言えば、未加入の従業員給与2年分の賃金の約28%=1/4強を徴収されます。

たとえ、支払うことができたとしても痛いから多くの企業様はお困りになるのではないでしょうか。

請求されても痛くない企業様は、はじめから社会保険料を支払えばいいのです。

この方が余ほどすっきりしています。

また、従業員の私傷病に伴う傷病手当金や出産に伴う出産手当金を受給できないなどのために、従業員との間にトラブルが生じ、損害賠償を請求されるなどのリスクも生じます。

多くの経営者は、「うちの従業員に限ってそのようなことはない」とおっしゃいますが、現実にトラブルは生じています。

いくら納得していても傷病手当金や出産手当金などを受給できず、生活に困窮する従業員がやむにやまれず行動を起こさざるを得ない場合のことも考えてみてください。

別の視点から問題を提起してみます。

社会保険への加入要件の中の1つに、従業員(パート労働者)の労働時間に関するものがあります。

すなわち、

パート労働者の社会保険への加入問題は、労働時間のデザインと密接な関係があります。

ありていに言えば、

社会保険への加入を希望しないパート労働者には、

労働時間の短縮を提案せざるを得ないのかもしれません。

(他に考慮しなければならない要件もございますが……)。

本ページでは、パート労働者の社会保険問題を正面から論じてみたいと思います。

社会保険加入問題は、企業経営にとって重要な問題をはらんでいます。

早急に対応策を検討されるよう、祈ってやみません。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

→ 労働・社会保険加入促進キャンペーン

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

Ⅱ 社会保険への加入要件

ここでは、500人以下の企業を対象にした要件を述べます。

501人以上の企業の加入要件については、他の資料をご参照ください。

501人以下の企業の社会保険への加入要件は、次の3つからなります。

すなわち、

| 社会保険への加入要件 | |

| ① 社会保険の適用事業所に使用される労働者であること(第1要件) (第3要件) |

以下、3要件について若干の解説を行います。

1 社会保険の適用事業所に使用される者であること(第1要件)

労働者を社会保険に加入させなければならない事業所は、強制適用事業所と任意包括適用事業所(自ら申請して適用の認可を受けた事業所)です。

具体的には、

(1) 法人の事業所

法人の事業所は、全て強制適用事業所です。社会保険に加入しなければなりません。

(2) 個人事業所

ア 非適用業種の個人事業所

従業員規模に関係なく、全ての事業所が強制適用されることはありません。

すなわち、自ら申請して、任意包括適用を受けない限り、社会保険に加入する必要はありません。

非適用業種には、次の様な業種があります。

① 第1次産業(農林水産業)

② サービス業(飲食店・美容業・旅館業など)

③ 法務専門サービス業(いわゆる士業)

④ 宗務業(神社・教会など)etc.

イ 適用業種の個人事業所

従業員数が5人以上の個人事業所(非適用業種を除く)は、強制適用事業所です。

よって常時5人以上の事業所は、社会保険に加入しなければなりません。

常時5人未満の事業所は、自ら申請して、任意包括適用を受けない限り、社会保険に加入する必要はありません。

したがって、パート労働者の加入を検討しなければならないのは、強制適用事業所と任意包括適用事業所ということになります。

誤解していただきたくないのは、任意包括適用事業所になると加入を希望しない者も含めて一定の要件に該当すれば、全員が社会保険に加入しなければならないということです。

この点をお間違いなく。

逆に言えば、社会保険への加入を必要としない事業所は、社会保険の任意包括適用を受けていない5人未満の個人事業所と非適用業種の個人事業所(従業員数に無関係)だけです。

2 雇用契約期間に関する要件(第2要件)

次のいずれかに該当するときは、社会保険は適用除外となります。

逆に言えば、適用事業所に勤務し、次の要件に該当しない者には、社会保険が適用されます。

① 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されたときを除く)

② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されたときを除く)

③ 季節的業務に4ヶ月以内の期間で使用される者(4ヶ月を超えて使用されたときを除く)

④ 臨時的事業に6ヶ月以内の期間で使用される者(引き続き使用されたときを除く)

3 常用的使用関係(労働時間・労働日数)に関する要件(第3要件)

501人以下の企業では、次の要件を2つとも満たす場合は、社会保険は適用になります。

① 1週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上

② 1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上

※ パートタイム労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、「常用的使用関係にあるかどうか」により判断されます。

「常用的使用関係にあるか否か」は上記3/4基準で判断します。

ただし、就業規則や雇用契約書等の所定労働時間又は所定労働日数が3/4基準を満たしていなくても、連続する2カ月間において実際の労働時間及び労働日数が3/4基準を満たし、かつ、引き続き3/4基準の状態が継続している又は継続することが見込まれるときは、3/4基準を満たした月の3カ月目の初日に被保険者資格を取得します。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

→ 労働・社会保険加入促進キャンペーン

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

Ⅲ 社会保険料の額とその評価

1 社会保険料の額

それでは、社会保険に加入した場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。

各会社で一般によく見られるパート労働者の例として、

標準報酬月額:10万円(細かく言えば、9.8万円又は10.4万円)、賞与:なしの場合を考えてみましょう。

この場合の社会保険料率は、厚生年金保険料率:16.412%、健康保険料率(埼玉県):10.205%(40歳未満:9.45%、40歳以上:10.96%の平均値)、合計(社会保険料率):26.617%となります。

※ 保険料率は、平成23年9月現在のものを使用しています。

具体的な保険料は、

10万円×26.617%=26,617円(年額:319,404円=約32万円)

パート労働者10人の年間給与額合計が1,200万円なら約320万円(労使折半で事業主負担:約160万円)です。

労働保険料に比しかなり高額ですね。

2 社会保険料の評価

(1) 事業主の立場からの評価

社会保険料の事業主負担分は、賃金額の13%強であり、やはり痛い出費です。

白紙的にはない方がいいに決まっています。

(2) パート労働者の立場からの評価

ア サラリーマンの配偶者の場合

サラリーマンの配偶者(妻)は、パート労働者の多くを占め、おそらくは多数派でしょう。

サラリーマンの被扶養者であれば、本来、社会保険料は1円もかかりません。

しかし、社会保険の被保険者となれば、月10万円の月収から、社会保険料が1.33万円天引きされます。

このことによって、将来受給できる厚生年金は、パートとして10年(20年)働いた場合、細かい説明は省きますが、5,500円/月(11,000円/月)程度です。

言い方を変えると、毎月13,300円(健康保険料込みですが)の保険料を20年間支払って、月額11,000円の厚生年金を20年間(65歳から85歳まで)受け取ったとしても元は取れません。元をとるためには、24年余りが必要です。

国民年金から基礎年金が別に支給されますが、これはサラリーマンの妻ならもともと保険料の支払いなしで受給できるお金ですから、ここでは考慮していません。

ただし、元は取れないがかなりの額が返ってくるという見方もできますから、一概に社会保険加入を否定することもできないでしょう。

それでもおそらく、サラリーマンの妻たるパート労働者の多くは、「できることなら、社会保険に入りたくない」と考えると思われます。確たる根拠はありませんが、……。

イ サラリーマンの配偶者以外の場合

サラリーマンの配偶者以外で、月額10万円程度でパート勤めをする人にはどんな人がいるでしょうか。

例えば、自営業者や社会保険非適用事業所に勤めるサラリーマンの配偶者、遺族厚生年金などを受給中の未亡人、定年退職した高齢者、親の扶養を受けている若年者などが考えられます。

これらの人の多くは、国民年金保険料(約1.5万円)、国民健康保険料の両方又は片方を支払っています。

月収10万円のパート労働者が支払う保険料(厚生年金保険料+健康保険料)は、約1.33万円と国民年金保険料よりも安く、しかも将来、厚生年金が受給できるため、多くの者が社会保険への加入に肯定的と考えられましょう。

定年退職者(国民年金保険料不要)の場合は、国民健康保険料の額にもよりますが、将来年金が受け取れることでもあり、おそらくは積極的な賛成も反対もないのではないでしょうか。

なお、賃金月額10万円(賞与:寸志程度)なら、定年退職者たるパート労働者の老齢厚生年金の支給停止額については、あまり問題にならないでしょう。

(3) 結 論

① 事業主の立場からは、社会保険への加入は大きな出費(賃金総額の13%強)となり、社会保険加入は負担となりましょう。

② パート労働者の多数を占めるサラリーマンの妻は、社会保険への加入を望まない者が少なくないと期待できるものの、社会保険加入を積極的に否定する理由にも乏しいと言えるのではないでしょうか。

③ その他のパート労働者は、社会保険加入に肯定的もしくは中立的態度を示す可能性が高いと思われます。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

→ 労働・社会保険加入促進キャンペーン

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

Ⅳ パート労働者の労働時間の設定

先に「Ⅱ 社会保険への加入要件」で述べた加入要件のうち、適用事業所か否かは、任意包括加入の場合を除いて自動的に決まるものです。

雇用契約期間も事業の特性により決まるものですが、多くの恒常的事業においては非適用とはならないと考えられます。

つまり、パート労働者を社会保険に加入させるか否かは、「常用的使用関係にあるか否か」即ち、「労働時間・労働日数に関する要件」がその全てを決定すると申し上げても過言ではないと思われます。

ところが、パート労働者は自らの労働時間を決定するに当たり、税法や社会保険関係法令の影響を受けていると考えられます。

結論的なところを先に述べれば、パート労働者が時給:780円、1日8時間労働・週40時間制(月の平均所定労働日数:21日)の下で、自らの年収を103万円以内に納めようとすれば、月14日弱、130万円未満に収めようとすれば、17日強しか労働できないことになります。

これが事実とすれば、あまり無理しなくても、通常の労働者の3/4未満の労働時間あるいは労働日数は、現状追認をする形で概略達成できるのではないでしょうか。

以下、このあたりを手がかりに、「パート労働者の労働時間を制約する要因」を仔細に考察の上、「パート労働者の合理的な労働時間の設定要領」を検討してみたいと存じます。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

Ⅳ−1 パート労働者の労働時間を制約する要因

1 税法上の要因

「配偶者(夫)の所得から配偶者控除を受ける」「自らの所得に対する所得税の課税を逃れたい」などを考慮して、自らの年収を103万円以下に抑えようとするパート労働者が多く見られます。

2 社会保険加入要件に関わる要因

サラリーマンの妻等が国民年金保険料及び健康保険料などの支払いを免れようとして、自らの年収を130万円(60歳以上等:180万円)以下に抑えようとする場合が多く見られます。

この外にこのH/Pにおいて本格的検討を要する「1日又は1週間の所定労働時間若しくは1ヶ月の所定労働日数」に関する要件がありますが、これについては後述します。

3 上記1,2の要件が労働時間に及ぼす影響

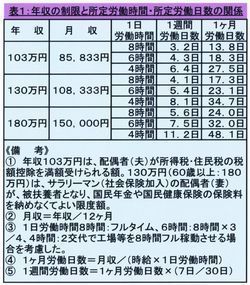

上記1,2の制約要因が、パート労働者の所定労働時間あるいは所定労働日数に及ぼす影響を考察してみましょう(右図参照)。

検証に当たり、パート労働者の平均時給:780円、所定労働時間:1日8時間・1週間40時間、通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数:21日とします。

なお、パート労働者の平均時給は昇給を考慮し、埼玉県の最低賃金759円(平成23年)よりも約20円高く設定しました。

ここでは、年収を103万円若しくは130万円(180万円)で抑えようとした場合、労働可能な時間(労働日数)は、どのようになるかを算定してみました。

算定結果から、以下のことがわかります。

① 年収103万円以下に抑えようとする労働者は、8時間労働の下では既に、月の労働日数を15日(通常労働者の3/4)以下に抑えており、現状を追認する形で無理なく社会保険への加入を必要としない労働時間の設定ができます。

② 年収130万円以下に抑えようとする労働者についても、1日8時間労働の場合、月に2日余り労働日数を削減することにより、社会保険加入を必要としない労働時間を設定することができます。

1日6時間(−)、週5日労働とする案もワーク・ライフ・バランスを考慮すれば現実的であると言えましょう。

③ 年収180万円以下に抑えようとする60歳以上の労働者については、労働時間の削減を説得することは困難と思われます。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

Ⅳ−2 受入れ可能な労働時間の設定のための基礎的検討

社会保険への加入要件のうち重要なのは、『労働時間・労働日数についての要件(第3要件)』です。

話を複雑にしないために、通常の労働者の所定労働時間を1日8時間、週40時間として、以下の考察を進めることとします。

1 通常の労働者の3/4未満となる所定労働時間の検討

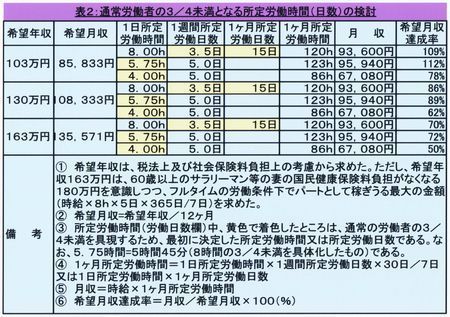

3/4未満となる所定労働時間と月収の関係を試算してみますと、下表のとおりです。

2 社会保険加入を回避できる労働時間の検討

(1) 代替案の列挙

社会保険加入を回避できる全ての代替案を列挙することは困難であるが、表2を参考に代替案を列挙してみました。

① 1日の所定労働時間を8時間、週の所定労働日数を3.5日又は月の所定労働日数を15日とする。(第1案)

② 1日の所定労働時間を6時間未満、週の所定労働日数を5日とする。(第2案)

③ 1日の所定労働時間を4時間、週の所定労働日数を5日とする。(第3案)

(2) 各代替案の分析

ア 第1案

この案を会社の立場から見ると各人ごとに勤務日を割り振るなどの処置が必要です。

日によって出勤する社員が異なるなど、労務管理は複雑化します。

労働者の立場から見た場合、103万円の年収を希望するものにとっては、従前の労働日数、月収での労働が確保でき、問題はないと考えられます。

年収130万円を希望する労働者から見た場合、約14%の月収ダウンとなるが、ワーク・ライフ・バランスの視点から休日の増加は受け入れられる可能性がありましょう。

年収163万円を目指す60歳以上の労働者にとっては、収入ダウンとなり、納得を得ることは難しい可能性があります。

ただし、ワーク・ライフ・バランスをよしとする者も現れる可能性があります。

本案の採用にあたっては、事前に従業員の希望を確認するなどの対応が望まれます。

イ 第2案

会社側の事情が、1日5.75x時間労働で対応可能であれば、この案は採用容易であると考えられます。

各労働者に勤務日を割り振るなどの処置も不要です。

8時間労働から、6時間労働に切り替えることによる労働力(M/H)不足は増員で対応することとなりましょう。

年収103万円を希望する労働者は、従前の労働日数、月収での労働が確保でき全く問題はありません。

年収130万円を希望する労働者から見ても、約11%の月収ダウンとなるが、減少額は、第1案よりも少なくなります。

労働者の月収はやや減少するが、サラリーマンの妻などには、家事との兼ね合い(ワーク・ライフ・バランス)で6時間程度の短時間労働を望む者も多いと考えられます。

ウ 第3案

この案は、1日4時間労働の2交代制を実現しようとするものであるが、減収額(22%〜50%)が大きく、実現には困難を伴いましょう。

しかしながら、短時間労働を是とする主婦層の存在も否定しがたく、希望者及び今後採用するものを主体として、4時間労働2交代で就労する者を編成できる可能性があります。

未だ、現実のものとはなっていませんが、政府部内に週20時間以上の労働者を社会保険に加入させようとする動きもあり、この案を追求する姿勢だけは持ち続けたいものです。

なお、週労働時間20時間案は、雇用保険の短時間労働被保険者の要件と同一要件にしようと考えてのものです。

週の所定労働時間20時間が社会保険の加入要件となった場合にも、対応容易なように可能な範囲で、事前に手を打っておくのもいい考えではないでしょうか。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

Ⅳ−3 実用可能な労働時間の設定

1 代替案の列挙

実用的な代替案として、以下の3案を取上げてみました。

① 社会保険に加入させないことを基本とし、下記3案の中から会社が選定する案(複数案併用可)に全従業員を当てはめる。(A案)

a 1日8時間、週3.5日

b 1日8時間、月15日

c 1日5時間45分、週5日

② 社会保険への加入を極力抑制することを基本としつつ、社会保険加入を強く希望する者には社会保険加入を認める。社会保険に加入しない者は、下記3案の中から会社が選定する案に全従業員を当てはめる。(B案)

a 1日8時間、週3.5日

b 1日8時間、月15日

c 1日5時間45分、週5日

③ 社会保険に加入させないことを基本とし、1日4時間労働2交代制を採用する。(C案)

2 各代替案の分析

それでは、2つの代替案を分析してみましょう。

(1) A案

A案は、社会保険に加入しないことにより、会社の出費を抑えることに最大の目的があります。

a、b、c案のいずれを採用するかは、会社の業務の特性や労働者の希望を考慮して定めることになりましょう。

この案の最大の利点は、パート労働者の多数を占め、かつ社会保険加入に大きなメリットのない“サラリーマンの妻たるパート労働者”の賛同を得やすい点にあります。

実施に当たっては、できるだけ多くの労働者の協力を獲得すべく、従業員全員に分けへだてなく、会社の実情を説明し、納得してもらう努力が必要です。

この案の欠点は、自ら国民年金保険料などを負担しており、社会保険加入を希望する労働者の賛同を得にくい点にあります。

社会保険に加入できないことに加え、月収が減少しますので、労働条件の不利益変更の問題が生じる危険性もあります。

どうしても同意を得られない労働者については、若干の賃金引下げなどを条件に社会保険加入を認めざるを得ない場合があることを視野に入れることも必要かもしれません。

ただし、新しく採用する労働者については、社会保険加入を認めないことを前提とした募集を行うことも可能かと考えられます。

(2) B案

B案は、不利益変更の問題化を避け、社内の軋轢を最少 にしつつ、社会保険加入に伴う会社の出費を最小に抑えることに狙いがあります。

会社側に余力があるときは、この方法が最適です。

社会保険に加入を強く希望するパート労働者の欲求を満たすことができることから、社内に大きな軋轢が生じるリスクを最小にとどめることが可能です。

また、「パートタイム労働者の多くはサラリーマンの妻である」との前提が崩れない限り、社会保険加入を最少にとどめたいとの会社の要望を伝え、協力を求めれば長期勤務を希望する労働者などを中心に協力を得られる可能性も期待できると考えられます。

一方、社会保険に加入を希望する労働者数が多数にのぼる場合、事業主の負担が過度に大きくなることも考えられます。

ただし、新しく採用する労働者については、社会保険加入を認めないことを前提とした募集を行うことも可能かと考えられます。

(3) C案

収入ダウンが大きく、現時点でこれを全パート労働者に本案を強制することは困難かと考えられます。

しかしながら、1週間の労働時間20時間以上の者を社会保険に強制加入させようとする政府案の存在を考えれば、本案を全面的に否定するのではなく、短時間労働を希望する者や今後採用する者を中心に、たとえ一部でも本案(4時間労働2交代制)を採用する可能性を追求すべきではないかと思われます。

すなわち、 としつつ、C案を併用ることを視野に入れるのも一法かと思料します。

3 結 論

サラリーマンの妻などが多いかどうかなど、細部の事情は会社ごとに異なると思われますが、一般には以下の要領がよいのではないかと考えます。

① 会社の負担能力を考慮して社会保険問題への対応方針をA案又はB案に決定します。

※ A案、B案のいずれを採用すべきかは、会社ごとの事情があり、ここで画一的に決め付けるのは困難です。

② 社会保険に加入させないか又は加入を抑制したい場合は、会社側の実情をよく説明し、粘り強い説得により協力を求めることが肝要です。

③ 社会保険への加入を強く希望する労働者は、現実問題して社会保険加入を認めざるを得ない場合があることを視野に入れる必要があろうかと考えます。

この場合、各労働者間の公平を保つよう考慮することが重要です。

④ 今後社会保険への加入要件が、週の労働時間が20時間以上となることを視野に入れつつ、A案又はB案と併用して、たとえ一部でも1日4時間労働2交代制の導入できないか検討します。

⑤ 今後の採用に当たっては、可能な限り社会保険加入を要しない労働条件(労働時間)を提示して募集を行うのも一法かと考えます。

→ 社会保険調査への対応はこちら

→ 社会保険調査対応診断はこちら

(埼玉県内企業様限定サービス)

<無料相談等>

労働・社会保険についてのご相談は当オフィスの無料相談をご活用ください。

お気軽にお尋ね下さい。懇切丁寧に対応させていただきます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら

048-783-7888

info@rohmkanri.jp

担当:楠瀬(くすのせ)

受付時間:9:00~1700

定休日:土日祝日

主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士

“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)

労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。

助成金の申請もお任せください。

対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地

無料相談実施中

サイドメニュー

人事・労務全般

労働時間・休暇等

賃金管理

労使トラブル

助成金申請

労働・社会保険

その他の記事

無料相談・お問合せ等

楠瀬労務管理オフィス

住所

〒331-0825

埼玉県さいたま市北区

櫛引町2-509-42

アクセス

埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

各種簡易診断

実施中(無料)!

主な業務地域

大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域